空き家を活用する前に

空き家の基礎知識

空き家・空き地放置のリスク

放置した空き地・空き家の問題点

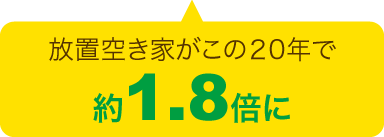

近年、人口減少が進んでいることで、空き家もどんどん増えています。2023年の住宅・土地統計調査では、日本全体の住宅の総戸数6,502万戸に対して、空き家は約900万戸とされています。 管理されていない空き家は、瞬く間に庭木が茂り、屋根や外壁の腐食も進んでしまします。衛生面や景観悪化で近隣の方にも迷惑になる可能性があり、犯罪などのリスクも高まります。本人だけの問題ではなく、地域全体に悪影響を及ぼしてしまいます。

空き家の定義

空家等対策特別措置法における空き家の定義は、「1年以上住んでいない」または「使われていない家」を空き家と定義しています。判断基準として、人の出入り、電気・ガス・水道の使用状況、物件の管理状況、所有者の利用実績などが挙げられています。

4種類の空き家

二次的な空き家

別荘やセカンドハウスなど

売却用の空き家

売却を想定している

賃貸用の空き家

賃貸を想定している

その他の空き家

空き家問題を解決する法改正

特定空き家と相続登記の義務化

| 管理不全空き家は固定資産税が6倍 | 特定空き家の行政代執行で莫大な請求 |

|---|---|

特に危険な状態と認定される「特定空き家」になる恐れがある空き家は、「管理不全空き家」に認定され、固定資産税が最大6倍に跳ね上がる可能性があります。管理不全空き家の認定基準は市町村ごとに異なります。 「管理不全空き家」の基準例

|

自治体に「特定空き家」に認定されると、所有者に代わって空き家を撤去する「行政代執行」の対象になります。法改正により、緊急性がある場合は、これまでは段階的に行ってきた所有者への命令なしで代執行が出来ます。これらの費用は全額所有者に請求されます。 「特定空き家」の定義

|

| 相続登記の義務化 | 再建築不可の空き家の規制緩和 |

3年以内に登記しないと10万円以下の過料

所有者不明の不動産の増加問題を解決するため、不動産の相続登記が義務化さrされ、不動産の取得を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科せられます。 |

要件に適合すると、建て替え・改築・用途変更が可能に

防災や避難経路、緊急車両の通行確保のため、建築基準法では接道義務が定められています。基準に満たないことで空き家のまま放置される問題を解決するため、改正空き家法では建て替えや改築などが出来る特例や、用途変更が認められるなど、空き家の活用が進む制度が始動しています(自治体による)。 |

| 相続した空き家売却の税優遇 | 共有物件の規制緩和 |

相続から3年以内の売却で最高3,000万円の控除

相続した不動産の売却で利益が出ると、不動産譲渡所得税がかかり、相続税に加えて発生する税金は相続人にとって大きな負担です。 |

共有者の過半数の同意で軽微な変更が可能に

屋上や敷地など、複数人で共有している土地や建物は、全員の同意がないと修繕が出来ませんでしたが、法改正により外観・構造・機能・用途が大きく変わらなければ過半数の同意で軽微な変更が出来るようになりました。 |

| 土地を国庫に返す新制度 | 空き家の管理責任の緩和 |

維持の負担が大きい相続地を国に引き取らせる

相続によって維持費用が負担になっている土地を国が引き取る「相続土地国庫帰属制度」により、10年分の土地管理費相当額の負担金約20万円を納付することで、お荷物になっている土地を手放すことが出来ます。 |

共有者の過半数の同意で軽微な変更が可能に

旧民法では、相続人全員が相続放棄しても空き家の管理責任から逃れることは出来ませんでしたが、法改正により、相続放棄した時点で家に住んでいるなどの、占有している人以外に管理義務が発生しなくなりました。 |

空き家の発生を予防する

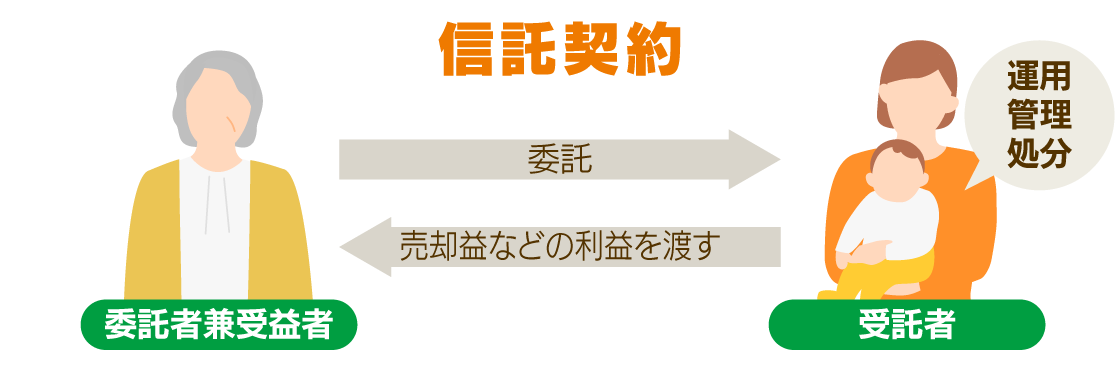

家族信託制度

相続が発生してから空き家問題に直面すると思いがちですが、親が生きている間にも実家が空き家になってしまうリスクがあります。

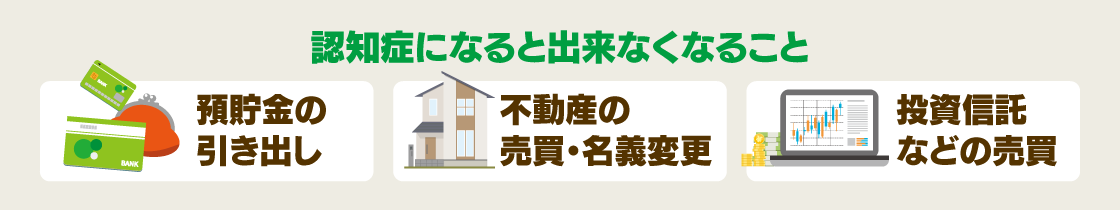

例えば、一人暮らしの親が認知症で要介護状態になる場合、まだ親が元気なうちに財産の管理を子に任せる「家族信託」と言う制度を有効活用するのも一つの選択肢です。認知症になると意思能力がないとみなされて、預貯金の引き出しなどが出来なくなり、施設への入居費用を捻出するために、親の代わりに実家を売却することも出来なくなります。

| 家族信託のメリット | 家族信託のデメリット |

|---|---|

|

|

引っ越しをせずに家じまいする裏技

リバースモーゲージ/リースバック

相続が発生してから空き家問題に直面すると思いがちですが、親が生きている間にも実家が空き家になってしまうリスクがあります。

例えば、一人暮らしの親が認知症で要介護状態になる場合、まだ親が元気なうちに財産の管理を子に任せる「家族信託」と言う制度を有効活用するのも一つの選択肢です。認知症になると意思能力がないとみなされて、預貯金の引き出しなどが出来なくなり、施設への入居費用を捻出するために、親の代わりに実家を売却することも出来なくなります。

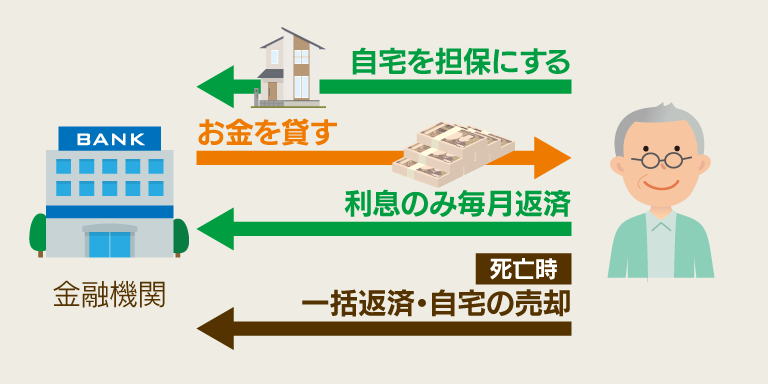

リバースモーゲージ

自宅を担保に金融機関からお金を借り、利息のみ返済することで、元本は本人が亡くなった後で自宅を売却して一括返済される仕組みです。 調達した資金を老後資金として生活費などに充てることが出来ます。対象年齢などに制限がある場合があります。

リバースモーゲージのメリット

- 自分の死後に自宅を処分することが出来る

- 最後まで自宅に住み続けることが出来る

- 老後に使える資金を確保することが出来る

リバースモーゲージのデメリット

- 融資金額が思ったより少ない場合が多い

- 金利上昇の影響を受けるリスクがある

- 契約期間がある場合は長生きリスクがある

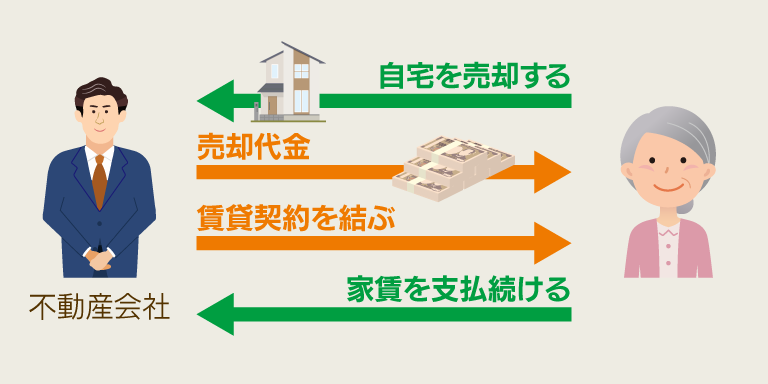

リースバック

前項のリバースモーゲージは借金と言う扱いとなるため、抵抗がある場合、不動産会社に自宅を買い取ってもらうリースバックと言う方法があります。売却後に賃貸借契約をして住み続けるのが一般的ですが、契約期間などがある場合がありますので注意が必要です。

リースバックのメリット

- 自宅が空き家になる心配がなくなる

- 売却後に片付けなどの時間の猶予が出来る

- 固定資産税などの負担がなくなる

リースバックのデメリット

- 一般的な仲介の売却価格より安くなる

- 賃貸の家賃が相場より高くなる場合がある

- 賃貸の契約期間が設定されるケースが多い

相続の争いを未然に防ぐ

遺言書と終活

相続は、相続人全員で遺産分割協議と言う話し合いを行って、亡くなった人の財産が引き継がれます。生前に遺言書を作っておくことで、余計な争いを未然に回避することが出来ます。

ただし遺言書は余白や財産目録以外はすべて自書するなど、形式などが複雑なので注意が必要です。使命・書き足しは署名・捺印も必要です。自筆証書遺言を法務局に預ける遺言書保管制度で紛失リスクを無くす方法や、公証役場に正式書類として遺言書を提出する公正証書遺言があります。

| 直筆証書遺言 | 遺言保管制度 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |

|---|---|---|---|---|

| 作成方法 | 自分で記述 | 自分で記述 | 公証人が記述 | 自分で記述 |

| 証人 | 不要 | 不要 | 2人以上 | 2人以上 |

| 家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 不要 | 必要 |

| 保管方法 | 自分 | 法務局 | 公証役場 | 公証役場に提出し 自分で保管 |

| 費用 | 0円 | 保管申請手数料 3,900円 |

16,000円〜 ※財産に応じ加算 |

11,000円 |

| 秘密に出来るか | 出来る | 出来ない | 出来ない | 出来る |

| 通知制度 | なし | あり | なし | なし |

| メリット | 無料・作成が手軽 内密に出来る |

安価 紛失のリスクなし |

無効になりにくい 紛失のリスクなし |

内密に出来る |

| デメリット | 無効になりやすい | 無効になりやすい | 費用と手間がかかる | 無効になりやすい |